Eine Plastiktüte bei „Bares für Rares“? Da staunt selbst Moderator Horst Lichter nicht schlecht. Doch das Gespür des Verkäufers lohnt sich - denn die Tüte entpuppt sich als echtes Kunstobjekt.

„Bares für Rares“Händler bezahlt über 400 Euro für Plastiktüte

Copyright: ZDF

Eine Plastiktüte, signiert von Joseph Beuys, sorgte bei „Bares für Rares“ für Aufsehen.

Aktualisiert02.09.2025, 17:54

„Ob das 'ne Rarität ist oder ob das nur irgendwas ist, was vielleicht was sein könnte, nur weil der Künstler unterschrieben hat“, wollte Frank erfahren, der eine Plastiktüte zu „Bares für Rares“ gebracht hatte, die sein Bruder einst beim Umzug gefunden und ihm überlassen hatte.

Besagter Künstler war kein Geringerer als Joseph Beuys (1921-86)!

Der für den „erweiterten Kunstbegriff“ bekannte Künstler und Professor habe die Tüte 1971 entworfen, wusste Kunsthistorikerin Friederike Werner, die Frank mit Moderator Horst Lichter im Studio empfing.

Beuys habe die „Organisation für direkte Demokratie“ gegründet, im Zuge dessen auch das mitgebrachte Kunstobjekt entstanden war.

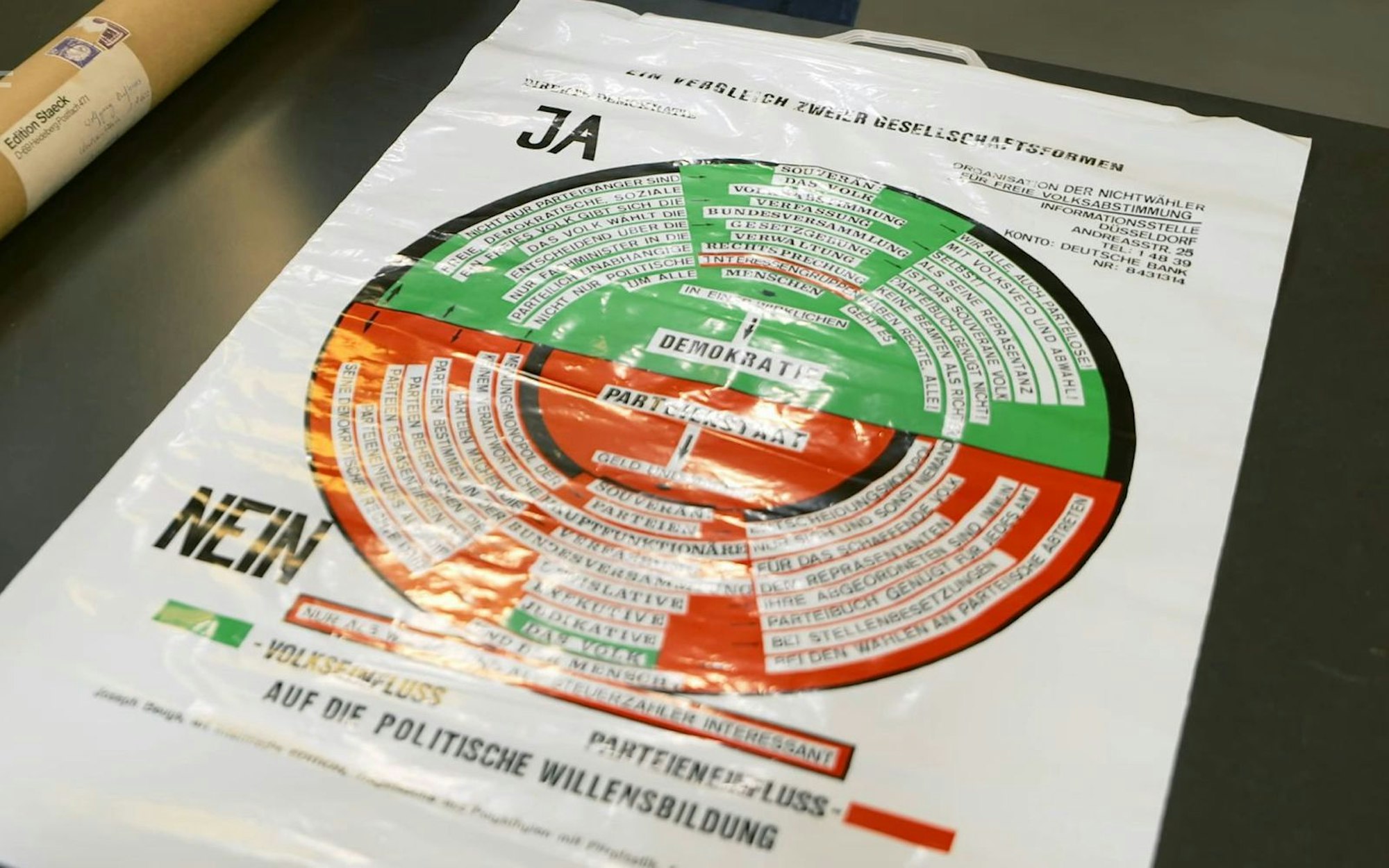

„Ein Vergleich zweier Gesellschaftsformen“

Was die Tüte unter anderem so besonders machte, war die Original-Unterschrift des Künstlers, geschrieben mit rotem Kugelschreiber, aber leider nur noch sehr schwach zu erkennen.

Das Motiv zum Thema direkte Demokratie auf der Kunststoff-Tragetasche hatte Beuys gemeinsam mit seinen Studentinnen und Studenten entwickelt.

Copyright: ZDF

1972 hatte Beuys die Tüte auf der documenta 5 in Kassel verkauft.

Während auf der Rückseite, hier im Bild, die Skizze eines Diagramms zu sehen war, zeigte die Vorderseite die ausgearbeitete Version davon.

10.000-mal war die Tüte damals hergestellt worden, aber nur 500-mal wie hier mit Filz ausgekleidet. Zunächst seien die Exemplare in Köln und Berlin auf der Straße verteilt worden.

1972 dann habe Beuys sie auf der documenta 5 in Kassel verkauft und dabei mit Besucherinnen und Besuchern der bedeutenden internationalen Ausstellungsreihe das Thema diskutiert, erklärte die Expertin. Die documenta 5 gilt bis heute als eine der einflussreichsten Ausstellungen moderner Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg.

Horst Lichter beschäftigte indes die Frage nach dem Namen des Kunstwerks. Gab es überhaupt einen? Am Ende gar Zehntausende? Letzteres nun nicht, aber einen sehr wohl, er war sogar auf dem Werk mit abgedruckt: „Ein Vergleich zweier Gesellschaftsformen“. Ob Beuys' politische Überlegungen Frank gute 50 Jahre später Glück bringen würden?

Die Chancen standen gut: Seinen Wunschpreis von 50 Euro überbot Friederike Werner locker und glaubte an 200 bis 300 Euro. „Für 'ne Plastiktüte?!“, war Frank mehr als verblüfft und schon jetzt und konnte sein Glück auf dem Weg zum Händlerraum schon jetzt kaum fassen: „Die Expertise, der Schätzpreis war phänomenal!“

Groß handeln werde er nicht, wusste er bereits: „Ich lass' die machen. Er kann den Preis nicht hoch, nicht runtertreiben. Ich möchte mal, dass die kommen. Ob die mir 'n Angebot machen oder nicht - na, mal gucken.“ Na, und ob man ihm im Händlerraum ein Angebot für sein Beuys-Objekt machen würde! Und nicht nur eines ...

Händler bezahlt 450 Euro für Plastiktüte

Schon bevor er den Raum betrat, rätselten Fabian Kahl und Jan Čížek, um was es sich handeln könnte. Letzterer tippte korrekt: „Ist das von Beuys?“ Und als Frank dann hereinkam, witzelte Anaisio Guedes: „Sie wollen heute nach Hause mit einer Tasche voll Geld gehen?“ Elisabeth „Lisa“ Nüdling machte als Erste ein Angebot „ins Blaue“: 200 Euro.

Copyright: ZDF

„Unglaublich, was sie da für einen Fund getan haben!“, lobte Kunsthistorikerin Heide Rezepa-Zabel (r.).

Die wurden mehrfach überboten, und am Ende bekam Anaisio Guedes den Zuschlag - für 450 Euro! „Eingetütet“, scherzte er und Frank freute sich über seinen Gewinn, den er mit seinem Bruder teilen wollte. „Was soll ich sagen, ich bin begeistert!“, wunderte er sich immer noch: „450 Euro - für 'ne Plastiktüte!“

Ob es noch weitere Überraschungen geben würde? Bastian, der mit Partnerin Miriam angereist war, hatte eine mechanische, goldfarben lackierte Personenwaage dabei, die er von seinem Vater bekommen hatte, hergestellt Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre. Galerist Detlev Kümmel sollte ihm nun erzählen, was das gute Stück wert war.

Der erklärte zunächst, dass die Waage vermutlich einst in einem Bahnhof oder Kaufhaus gestanden hat. Für 10 Pfennig erfuhren Interessierte ihr Gewicht und konnten in einer Tabelle nachlesen, ob dieses dem Ideal entsprach. 100 bis 200 Euro erhoffte Bastian sich für das noch funktionstüchtige Gerät der Firma Seca, an 200 bis 300 glaubte der Experte.

Unglaublich, was sie da für einen Fund getan haben!“

Tatsächlich zahlte Anaisio Guedes am Ende 300 Euro. Das Ehepaar Annegret und Gerhard wollte anschließend einen antiken, silbernen Deckelhumpen aus dem Zeitraum 1842 bis 1847 an den Mann oder die Frau bringen. Vor rund 40 Jahren hatte Gerhard den mal erstanden, ob auf einem Antikmarkt oder bei einer Versteigerung wusste er nicht mehr genau.

Offenbar aber hatte der inzwischen pensionierte Frauenarzt ein gutes Händchen für Antiquitäten gehabt: „Unglaublich, was sie da für einen Fund getan haben!“, lobte Kunsthistorikerin Heide Rezepa-Zabel und verwies unter anderem auf die eingravierten Namen aus dem deutschen Adel und Hochadel. „Ein museales Stück!“

Das antike Trinkgefäß ist ein Werk von Johann George Hossauer (1794-1874) dem damaligen Goldschmied von König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861). Gerhards und Annegrets Wunschpreis von 1000 Euro hielt die Expertin für realistisch, glaubte sogar an 600 bis 800 Euro mehr. Am Ende blieb es allerdings bei 1000 Euro von Fabian Kahl.

Das musste nach der Heimkehr mit Rotwein begossen werden, fand Gerhard. Ob auch das nächste Ehepaar, Karin und Dirk, so zufrieden heimgehen würde? Die beiden hatten einen schlanken Schäferhund aus Meissner Porzellan mitgebracht und warteten gespannt auf die Expertise von Friederike Werner. Das Tier stammte aus der Sammlung von Dirks Vater.

Entworfen hatte es, wusste die Expertin, 1915 der für seine Tierskulpturen bekannte Bildhauer Paul Walther (1876-1933), die Ausformung sei dann 1924 bis 1934 erfolgt, erkennbar am Signet. Der Zustand sei exzellent, der Hund auf dem Markt „sehr selten“, dennoch hielt Friederike Werner den Wunschpreis von 800 Euro für nicht ganz realistisch.

Sie vermutete, dass 500 bis 600 Euro zu holen sein würden. Das Ehepaar wollte sein Glück trotzdem versuchen und machte sich auf in den Händlerraum. Dort ersteigerte Porzellan-Fan Fabian Kahl das Tier schließlich für 530 Euro. Kollegin Lisa Nüdling: „Das hatt' ich jetzt schon fast vermutet, dass der in deine Sammlung geht!“ (tsch)