Ein Attentat erschütterte Köln und ganz Deutschland. Zehn Jahre nach dem Messer-Angriff auf Henriette Reker blickt Köln zurück.

Drama in KölnZehn Jahre nach Reker-Attentat – was wurde aus dem Täter?

Copyright: picture alliance / dpa

Ein Plakat der Kölner Obermeisterkandidatin Henriette Reker ist am 17. Oktober 2015 am Tatort zu sehen.

Es war ein Samstag, den sich Frank S. wie einen Feiertag zurechtgelegt hatte. Der arbeitslose Maler, ein Einzelgänger aus der Bonner Neonazi-Szene, sah sich im Krieg gegen die Bundesrepublik. Eine Republik, die in seiner wirren Welt „endgültig zum Islam überläuft“. Er wollte ein Zeichen setzen – und löste eine Katastrophe aus.

Der Messer-Angriff auf Henriette Reker war eine Zäsur: der erste Mordanschlag auf einen Kommunalpolitiker oder eine Kommunalpolitikerin seit dem Ende des Nationalsozialismus. Zehn Jahre später stellt sich die Frage: Was ist aus den Opfern geworden? Was passierte seitdem? Und was macht der verurteilte Täter heute?

Attentäter machte sich mit zwei Messern auf den Weg

17. Oktober 2015, der Tag vor der Kommunalwahl in Köln. Frank S. hat im Internet recherchiert: OB-Kandidatin Henriette Reker ist am Morgen auf dem Wochenmarkt in Braunsfeld. Der 44-Jährige packt zwei Messer ein, verlässt sein Haus in Nippes und fährt mit der Bahn zum Tatort.

Idylle auf dem Wochenmarkt: Zwischen Ständen mit Äpfeln, Käse und Gemüse verteilt Henriette Reker, die gemeinsame Kandidatin von CDU, Grünen und FDP, Rosen an Passantinnen und Passanten. Als Sozialdezernentin ist sie auch für die Unterbringung von Geflüchteten verantwortlich – ein Dorn im Auge des Attentäters.

Copyright: Stefan Worring

Menschenkette nach dem Attentat auf Henriette Reker am Historischen Rathaus, u.a. mit Christian Lindner (FDP), Hannelore Kraft (SPD) und Armin Laschet (CDU).

Kurz nach 9 Uhr. Frank S. tritt an Reker heran, bittet um eine Rose – dann zückt er ein Jagdmesser. Er rammt ihr die Klinge in den Hals, Reker bricht zusammen. Ein Schockmoment.

Mit einem zweiten Messer verletzt der Rechtsextremist vier weitere Menschen: Rekers Mitarbeiter Pascal Siemens und die Politikerinnen Marliese Berthmann (CDU), Katja Hoyer (FDP) und Anette von Waldow (FDP). Als Polizisten und Polizistinnen ihn abführen, brüllt er in Siegerpose: „Reker, Merkel, Flüchtlingsschwemme“ und „Das habe ich für euch getan.“ Sein eigentliches Ziel, so gestand er später, sei Kanzlerin Angela Merkel gewesen. Doch an sie sei er nicht herangekommen.

Zehn Jahre später: Frank S. sitzt in einer JVA in NRW seine 14-jährige Haftstrafe ab, zu der ihn das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilt hat. Wie er sich im Gefängnis verhält, wann genau er entlassen wird oder ob er früher freikommt, bleibt unklar. Aus Gründen des Persönlichkeitsrechts und der Resozialisierung geben sich die Behörden bedeckt.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ versuchte, über die JVA-Leitung Kontakt zu S. aufzunehmen. Fragen: Wie blickt er heute auf die Tat? Woher kam der Hass? Ist er noch da? Zuerst stimmte S. einem Gespräch zu, sagte dann aber ohne Angabe von Gründen wieder ab.

Das denkt Henriette Reker heute über den Attentäter

„Er interessiert mich einfach gar nicht“, sagt Henriette Reker heute über ihren Attentäter. Dabei wollte der sich angeblich mit ihr treffen, wie sie im Podcast „Attentat am Blumenstand“ verriet.

Ein Treffen schließt sie nicht kategorisch aus, aber ihr Desinteresse ist klar. Früher sei das anders gewesen: „Anfangs habe ich gesagt, ich will nichts mit ihm zu tun haben.“ Auf die Frage, ob sie ihm verziehen habe, antwortet sie deutlich: „Mir wird man nicht unterstellen, dass ich so versöhnlich sein muss wie ein Papst, der angegriffen wurde.“ Verarbeitet habe sie das Attentat, weil sie überlebt habe. „Er hat sein Ziel nicht erreicht, sondern ich habe überlebt.“

Copyright: dpa

Henriette Reker spricht am 29.4.2016 vor einem Verhandlungssaal des Oberlandesgerichts in Düsseldorf mit Journalisten.

Die Richterin Barbara Havliza, heute Opferschutzbeauftragte des Landes NRW, sah das Motiv klar: Frank S. wollte „ein Signal gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung setzen“ und „ein Klima der Angst schaffen“. Doch das Gericht sah in ihm weniger einen politischen Fanatiker als einen sozial isolierten, einsamen Menschen, der sich im Internet radikalisiert hatte. Weil er im „vermeintlichen Allgemeininteresse“ gehandelt habe, wurde er nicht wegen eines Mordmerkmals (niedrige Beweggründe) zu lebenslanger Haft verurteilt.

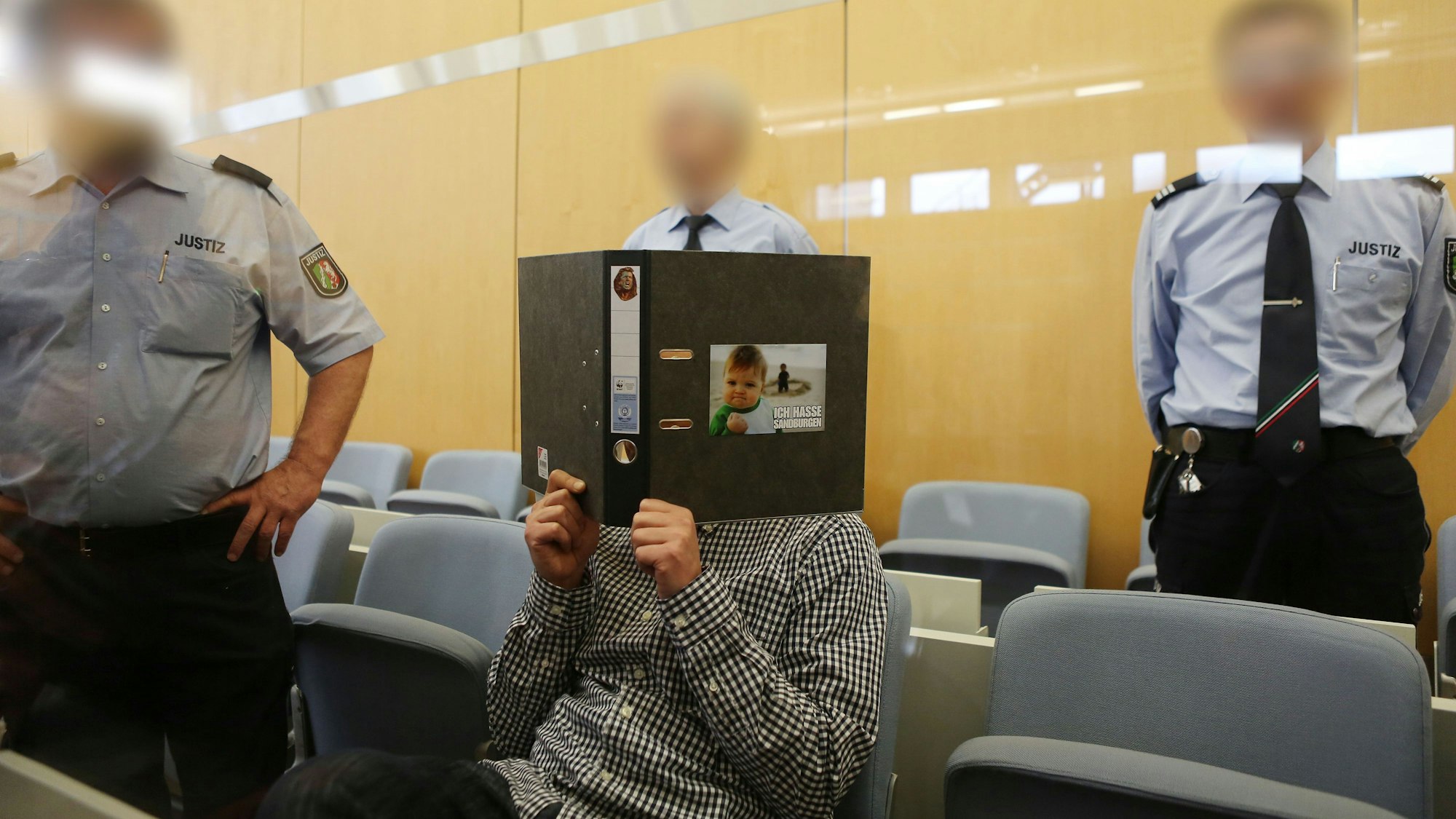

Copyright: dpa

Der Angeklagte Frank S. sitzt am 15.04.2016 in Düsseldorf im Prozess vor dem Oberlandesgericht.

Richterin Havliza erinnert sich mit großem Respekt an Rekers Auftritt als Zeugin. „Er wollte sich doch auch noch bei Ihnen entschuldigen“, sagte Havliza später in einem Interview. „Aber Sie haben darauf sehr kühl und wunderbar reagiert und gesagt, das wollten sie jetzt mal hier in diesem Saal so nicht annehmen. Fertig, Situation durch.“

Auch für Martin Bachmann hat das Attentat tiefe Spuren hinterlassen. Er schlug damals mit einem Sonnensegel auf Frank S. ein und hielt den Attentäter in Schach, bis die Polizei kam. „Ich habe das Trauma immer noch“, sagte er voriges Jahr. Er war in psychologischer Behandlung, musste in eine Klinik. „Wenn ich abends ins Bett gehe, dann sehe ich dieses blutige Messer. Ich habe fast meinen Verstand verloren, weil ich nicht schlafen konnte.“

Der Angriff auf Reker war kein Einzelfall. Knapp vier Jahre später ermordete der Rechtsextremist Stephan E. den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen gegen Bürgermeister, Landräte und ehrenamtliche Stadträte und Stadträtinnen nehmen zu. Laut einer Studie sind 60 Prozent der Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen in Großstädten betroffen. Jeder Dritte hat schon tätliche Angriffe erlebt. Die Aggression kommt meist aus dem rechtsextremen Spektrum.

Viele Opfer fühlen sich alleingelassen. Anzeigen verlaufen oft im Sande. Eine Studie kritisiert, dass es den Strafverfolgungsbehörden an Sensibilität für politisch motivierte Gewalt fehle und fordert eine konsequentere Bestrafung der Täter und Täterinnen.

Henriette Reker überlebte nur dank einer Notärztin, die zufällig vor Ort war, und einer Not-OP in der Uniklinik. Am Tag nach dem Attentat gewann sie die Oberbürgermeisterwahl – während sie noch im künstlichen Koma lag. Ihr erster offizieller Termin einen Monat später war die Verleihung des Heinrich-Böll-Preises an die Schriftstellerin Herta Müller. Ein Termin, den sie als „Ziellinie ihrer Genesung“ bezeichnete.

Um die Narbe am Hals zu verdecken, trug Reker ein buntes Tuch. Die Preisträgerin Müller sagte damals den denkwürdigen Satz, wonach erst Parolen und dann die Messer spazieren gehen. Ein Satz, den Reker seitdem immer wieder zitiert: „Weil ich glaube, dass der genau stimmt.“ (red)