Als Sven Deutschmanek mit einer alten Quetschkommode den „Musikantenstadl“ bei „Bares für Rares“ eröffnete, stand Horst Lichter ratlos daneben: „Ich brauche Hilfe.“

„Bares für Rares“Lichter verzieht Gesicht: „brauche Hilfe“

Copyright: ZDF

In der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ brachte eine alte Quetschkommode Horst Lichter an den Rand der Verzweiflung: „Ich brauche Hilfe.“ Nachdem sich auch die Expertise schwierig gestaltete, sorgte immerhin ein musikalischer Händler für eine gelungene Überraschung am Ende: „Bravo.“ (Bild: ZDF)

Aktualisiert

In der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ brachte eine alte Quetschkommode Horst Lichter an den Rand der Verzweiflung: „Ich brauche Hilfe.“

Nachdem sich auch die Expertise schwierig gestaltete, sorgte immerhin ein musikalischer Händler für eine gelungene Überraschung am Ende: „Bravo.“

Copyright: ZDF

„Ich finde es toll“, schwärmte Deutschmanek, „und es funktioniert sogar noch. Aber ich glaube nicht, dass heute jemand damit spielen wird - das ist eher Deko.“ Horst Lichter hatte allerdings sofort einen Händler im Kopf, der das alte Instrument durchaus noch zum Klingen bringen könnte. (Bild: ZDF)

„Das geht durch Mark und Knochen“, stöhnte Horst Lichter, als Sven Deutschmanek ein paar schräge Töne aus dem alten Akkordeon presste. „Ach komm, du hast es doch genossen“, lachte der Experte. Doch Lichter konnte nur schmerzhaft das Gesicht verziehen. Als Laura aus Kamp-Lintfort und Philip aus Oberhausen ans Pult traten, schien endlich Rettung in Sicht ...

Expertise gestaltet sich „schwierig“

„Ich wusste, ich brauche Hilfe“, lachte Lichter erleichtert die Geschwister an. Endlich war der „Musikantenstadl“ beendet, den Deutschmanek zuvor veranstaltet hatte. Für die schiefen Töne konnte das alte Akkordeon aber nichts - schließlich stammte die „Quetschkommode“ noch vom Urgroßvater. Deutschmanek datierte auf die 1920er oder 1930er Jahre.

Copyright: ZDF

Steve Mandel - Antiquitätenhändler und Musiker - entlockte der Konzertina erstaunlich passable Töne. Für sein spontanes Konzert auf dem alten Instrument gab es sogar Applaus von seinen Kollegen: „Bravo“, rief Elke Velten ganz begeistert, auch Benjamin Leo zeigte sich beeindruckt von dem „Wahnsinn“ und Julian Schmitz-Avila lachte: „Ich liebe dich!“ (Bild: ZDF)

Made in Sachsen, stellte Experte Deutschmanek fest, als er den Stempel auf dem Instrument entdeckte. Die Konzertina stammte von der Traditionsfirma Meinel & Herold aus Klingenthal - und war mit ihren Details ein echtes Schmuckstück: Ein Leinenblasebalg mit Marmorpapier, Eisenbeschlägen, Lederriemen und Knöpfen aus Bein.

„Ich finde es toll“, schwärmte Deutschmanek, „und es funktioniert sogar noch. Aber ich glaube nicht, dass heute jemand damit spielen wird - das ist eher Deko.“ Horst Lichter hatte allerdings sofort einen Händler im Kopf, der das alte Instrument durchaus noch zum Klingen bringen könnte. Der Wunschpreis der Verkäufer lag bei 200 Euro.

Copyright: ZDF

„Ich bin raus“, erklärte Schmitz-Avila. Übrig blieb nur noch Mandel. Und nachdem der Verkäufer noch zehn Euro mehr herausschlagen konnte, ging der Zuschlag für das „schöne Ding“ schließlich für 150 Euro an den musikalischen Händler. Seine Kollegen freuten sich schon auf das nächste Ständchen - Schmitz-Avila schlug direkt „Drunken Sailor“ vor. (Bild: ZDF)

„Schwierig“, murmelte Deutschmanek. Regional, also im sächsischen Klingenthal, „könnte man sicherlich noch mehr verlangen“, glaubte der Experte. Realistisch war die Ziehharmonika aber nur 100 bis 150 Euro wert. Die Geschwister nahmen die Händlerkarte dennoch an. Gut so, denn im Händlerraum fand sich jemand, der das Instrument ausprobieren wollte.

Händler erntet Applaus

Steve Mandel - Antiquitätenhändler und Musiker - entlockte der Konzertina erstaunlich passable Töne. Für sein spontanes Konzert auf dem alten Instrument gab es sogar Applaus von seinen Kollegen: „Bravo“, rief Elke Velten ganz begeistert, auch Benjamin Leo zeigte sich beeindruckt von dem „Wahnsinn“ und Julian Schmitz-Avila lachte: „Ich liebe dich!“

Copyright: ZDF

„Wie werden die denn gehandelt?“, fragte Schmitz-Avila vorsichtig nach. Laut Händler Mandel waren 140 Euro eine realistische Wertschätzung: „Die alten Instrumente sind ein bisschen aus der Mode“, erklärte er. Außerdem sei das Spielen von Handzuginstrumenten gar nicht so einfach: „Ziehen, drücken und die Knöpfe bedienen - alles gleichzeitig.“ (Bild: ZDF)

Danch lobte David Suppes nicht nur den „schönen Sound“, sondern sah in der Konzertina auch ein „optisch starkes“ Deko-Objekt. „Ich finde, das muss genutzt werden“, warfen Velten und Schmitz-Avila ein. Daraufhin bot Mandel zum Start 100 Euro. In Zehn-Euro-Schritten kletterte der Preis schnell auf 140 Euro, bevor dann erst einmal Ruhe einkehrte.

„Wie werden die denn gehandelt?“, fragte Schmitz-Avila vorsichtig nach. Laut Händler Mandel waren 140 Euro eine realistische Wertschätzung: „Die alten Instrumente sind ein bisschen aus der Mode“, erklärte er. Außerdem sei das Spielen von Handzuginstrumenten gar nicht so einfach: „Ziehen, drücken und die Knöpfe bedienen - alles gleichzeitig.“

Copyright: ZDF

Als weiteres Objekt der Sendung wurde ein Ring mit Frauengesicht der spanischen Schmuckmanufaktur Carrera y Carrera von Wendela Horz in den 1980er/90er Jahren datiert. Für den Schmuck aus 750er Gold mit Brillant (0,4 Karat) wünschte sich der Verkäufer 1.600 Euro, Horz schätzte 1.200 bis 1.300 Euro und David Suppes zahlte 1.700 Euro. (Bild: ZDF)

„Ich bin raus“, erklärte Schmitz-Avila. Übrig blieb nur noch Mandel. Und nachdem der Verkäufer noch zehn Euro mehr herausschlagen konnte, ging der Zuschlag für das „schöne Ding“ schließlich für 150 Euro an den musikalischen Händler. Seine Kollegen freuten sich schon auf das nächste Ständchen - Schmitz-Avila schlug direkt „Drunken Sailor“ vor.

„Bares für Rares“: Die weiteren Objekte der Sendung

Als weiteres Objekt der Sendung wurde ein Ring mit Frauengesicht der spanischen Schmuckmanufaktur Carrera y Carrera von Wendela Horz in den 1980er/90er Jahren datiert. Für den Schmuck aus 750er Gold mit Brillant (0,4 Karat) wünschte sich der Verkäufer 1.600 Euro, Horz schätzte 1.200 bis 1.300 Euro und David Suppes zahlte 1.700 Euro.

Copyright: ZDF

Eine Leuchte mit Pierrot aus Keramik (französischer Bildhauer Adolphe-Jean Lavergne) wurde von Goldscheider in Wien zwischen 1905 und 1910 produziert. Colmar Schulte-Goltz erkannte viele Abplatzungen und schätzte den Wert auf 150 bis 200 Euro. Gewünscht wurden eigentlich 300 Euro. Am Ende zahlte Händler Suppes 220 Euro. (Bild: ZDF)

Eine Leuchte mit Pierrot aus Keramik (französischer Bildhauer Adolphe-Jean Lavergne) wurde von Goldscheider in Wien zwischen 1905 und 1910 produziert. Colmar Schulte-Goltz erkannte viele Abplatzungen und schätzte den Wert auf 150 bis 200 Euro. Gewünscht wurden eigentlich 300 Euro. Am Ende zahlte Händler Suppes 220 Euro.

Copyright: ZDF

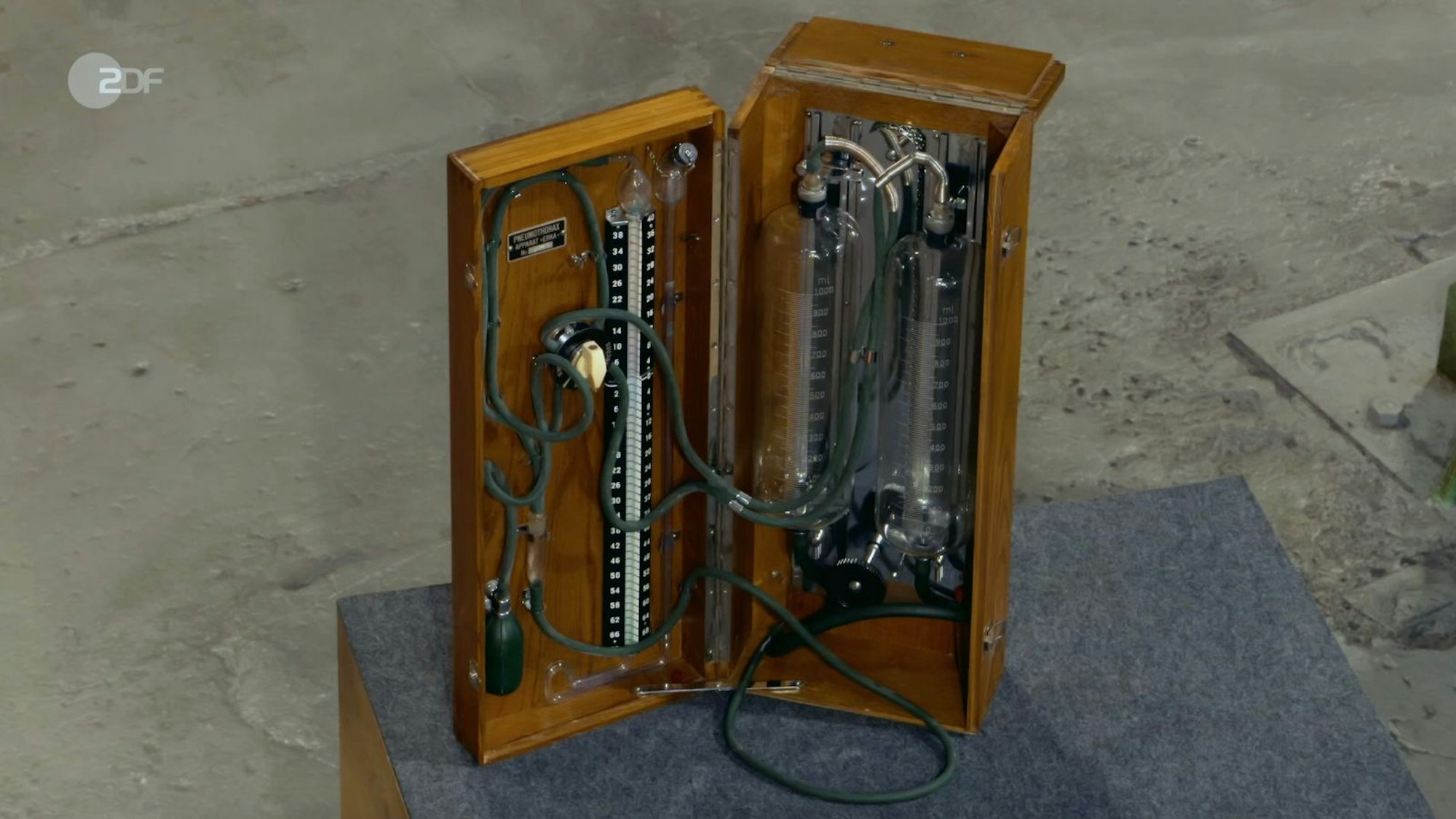

Ein altes, medizinisches Lungen-Gerät „Pneumothorax“ datierte Sven Deutschmanek in den 1930er Jahren. Der Wunschpreis lag bei 100 bis 150 Euro. Genauso hoch taxierte auch der Experte. Händler David Suppes zahlte schließlich 100 Euro. (Bild: ZDF)

Ein altes, medizinisches Lungen-Gerät „Pneumothorax“ datierte Sven Deutschmanek in den 1930er Jahren. Der Wunschpreis lag bei 100 bis 150 Euro. Genauso hoch taxierte auch der Experte. Händler David Suppes zahlte schließlich 100 Euro.

Copyright: ZDF

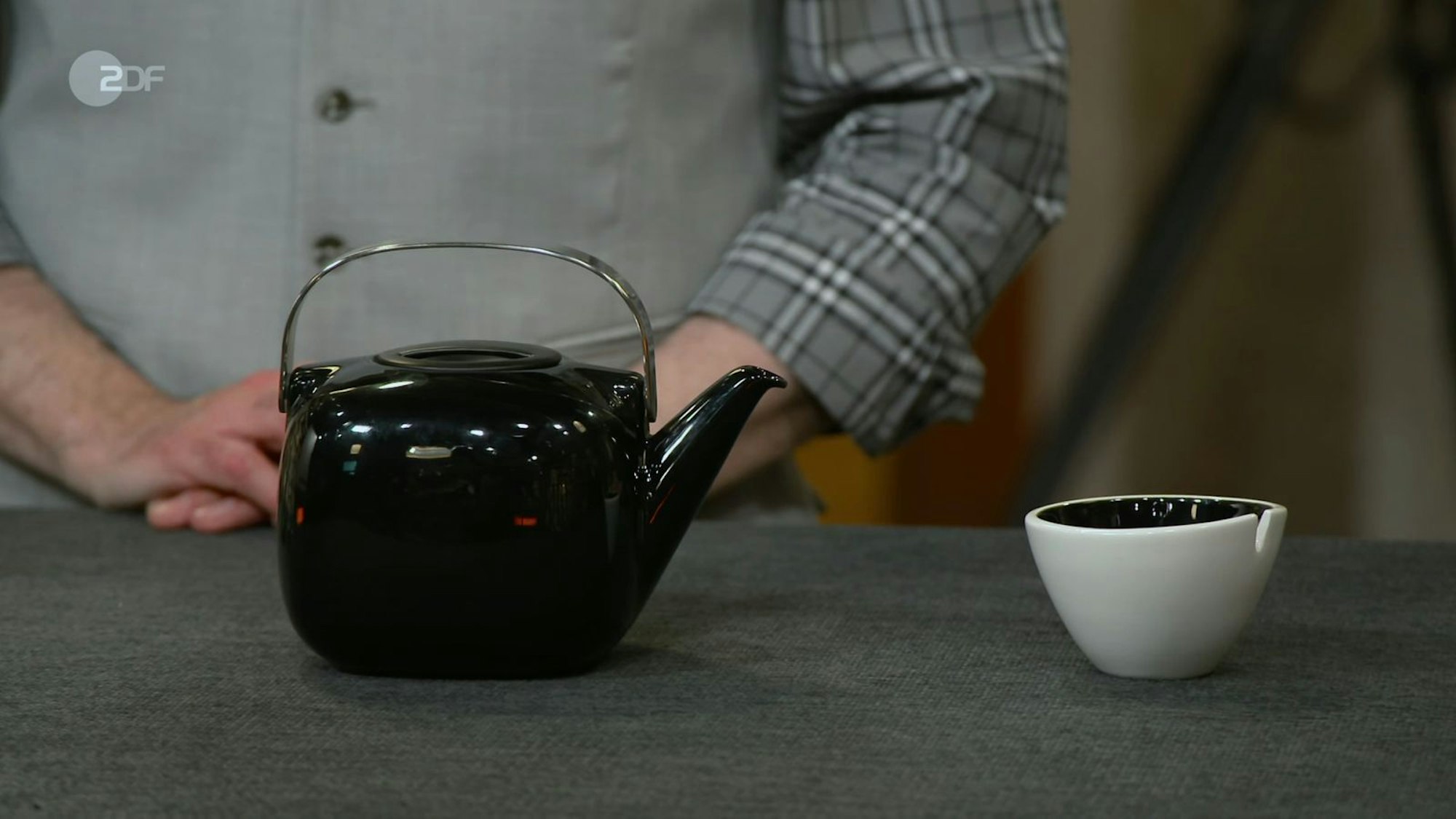

Die „weltbekannte Teekanne“ mit dem Titel „Suomi“ hatte der finnische Designer Timo Sarpaneva 1973 für Rosenthal entworfen. Der Aschenbecher „Parabol“ stammte von Trude Petri (KPM Berlin, 1950). Gewünscht wurden 300 Euro. Colmar Schulte-Goltz schätzte 250 Euro. Julian Schmitz-Avila zahlte 150 Euro. (Bild: ZDF)

Die „weltbekannte Teekanne“ mit dem Titel „Suomi“ hatte der finnische Designer Timo Sarpaneva 1973 für Rosenthal entworfen. Der Aschenbecher „Parabol“ stammte von Trude Petri (KPM Berlin, 1950). Gewünscht wurden 300 Euro. Colmar Schulte-Goltz schätzte 250 Euro. Julian Schmitz-Avila zahlte 150 Euro.

Copyright: ZDF

Ein 62-teiliges Besteck aus 800er und 950er Silber der Silberwarenfabrik Bruckmann & Söhne (Heilbronn) datierte Wendela Horz um 1900. Gewünscht wurden 3.000 Euro. Doch die Expertin schätzte nur auf 1.500 (Silberwert) bis 1.800 Euro. Elke Velten zahlte am Ende 1.650 Euro. (Bild: ZDF)

Ein 62-teiliges Besteck aus 800er und 950er Silber der Silberwarenfabrik Bruckmann & Söhne (Heilbronn) datierte Wendela Horz um 1900. Gewünscht wurden 3.000 Euro. Doch die Expertin schätzte nur auf 1.500 (Silberwert) bis 1.800 Euro. Elke Velten zahlte am Ende 1.650 Euro. (tsch)