Meinungsfreiheit oder Cancel Culture? Wohin geht die Reise in unserer Gesellschaft? Haben wir es verlernt, Sichtweisen auszuhalten, die von unserer Meinung abweichen? Darüber diskutierten ZDF-Talker Markus Lanz und seine Gäste am Donnerstagabend.

Lanz-Runde ist sich einig„Müssen unheimlich aufpassen, wen wir als Nazi bezeichnen“

Copyright: ZDF / Cornelia Lehmann

Markus Lanz (links) hatte unter anderem Richard David Precht und Frauke Brosius-Gersdorf zu Gast. (Bild: ZDF / Cornelia Lehmann)

„Nur noch 46 Prozent der Menschen in Deutschland glauben, dass sie ihre Meinung wirklich frei äußern können“, sagte Markus Lanz zum Einstieg seiner Polit-Talkshow am Donnerstagabend im ZDF. Wie steht es um unsere Debattenkultur und um die Meinungsfreiheit? Dieser Frage ging er mit den folgenden Gästen nach: dem Philosophen Richard David Precht, der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, der Autorin Jagoda Marinić und der Journalistin Annett Meiritz.

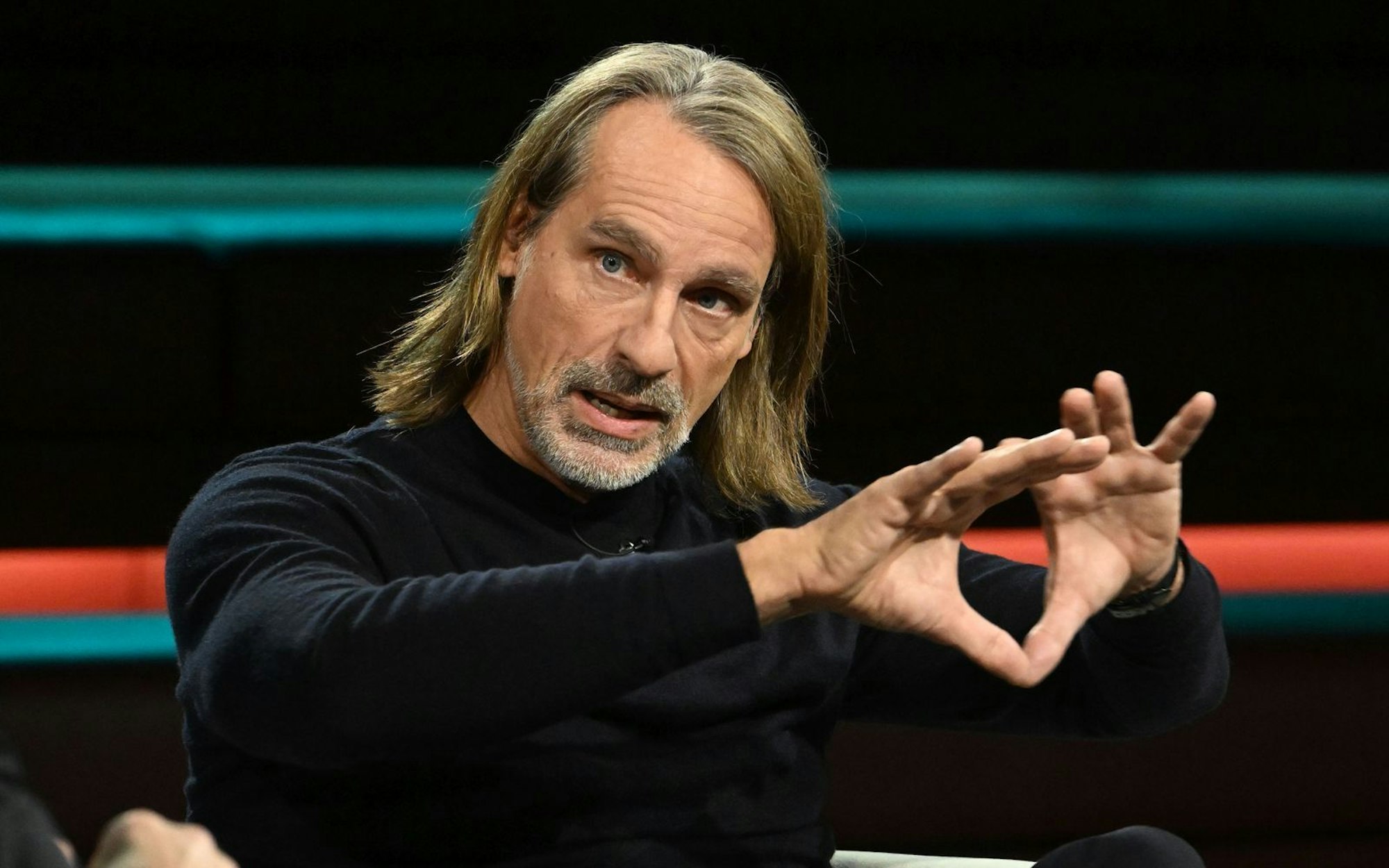

Copyright: ZDF / Cornelia Lehmann

Richard David Precht erinnerte sich bei „Markus Lanz“ an die Anfänge des Ukraine-Kriegs: „Wenn man eine bestimmte Meinung hatte, musste man damit rechnen, massiv attackiert zu werden.“ (Bild: ZDF / Cornelia Lehmann)

Die Meinungsfreiheit ende bereits, wenn wir uns eine Selbstzensur auferlegen, sagte Richard David Precht. Wenn die sozialen Kosten zu hoch seien, würden es viele Menschen vermeiden, ihren Standpunkt vor anderen Menschen zu vertreten. Als Beispiel nannte er die Anfänge des Ukraine-Krieges, als man sehr schnell als „Putinversteher“ galt, wenn man für mehr Diplomatie mit Russland warb. „Wenn man eine bestimmte Meinung hatte, musste man damit rechnen, massiv attackiert zu werden.“

Auch die anderen Gäste konstatierten, dass es sich bei der eingeschränkten Meinungsfreiheit weniger um ein juristisches Problem handele. Frauke Brosius-Gersdorf, Professorin für öffentliches Recht, sah, ähnlich wie Precht, eher eine Tabuisierung von anderen Sichtweisen als das Thema. „Was wir erleben, ist ein völliger Wandel der Debattenkultur.“ Heute könne sich jeder im Internet massenmedial - und anonym - äußern. Das habe zweifellos auch Vorteile. „Die Nachteile sind (...), dass Hass und Hetze enorm zugenommen haben.“ Die „Handelsblatt“-Journalistin Annett Meiritz argumentierte: „Selbst ein gefühlter Verlust von Meinungsfreiheit hat reale Auswirkungen auf die Politik und auf unsere Gesellschaft.“

Copyright: ZDF / Cornelia Lehmann

Frauke Brosius-Gersdorf hält nichts davon, Shitstorms als Teil der digitalen Kultur hinzunehmen. (Bild: ZDF / Cornelia Lehmann)

Die Autorin Jagoda Marinić mahnte dagegen, die Debatte um Meinungsfreiheit in Deutschland nicht zu hoch zu hängen. „Alle inszenieren sich als Opfer, und wir kommen sachlich überhaupt nicht mehr voran.“ Wir sollten lernen, robuster zu agieren, bräuchten wieder mehr Lösungskultur, so Marinić. „Jeder, der hier sitzt, hat schon Shitstorms erlebt.“ Die Einstellung, „Shitstorms gehörten im digitalen Zeitalter ein Stück weit dazu“, könne uns wieder zu mehr Sachlichkeit führen.

Brosius-Gersdorf: „Da würde ich wirklich widersprechen“

Copyright: ZDF / Cornelia Lehmann

„Selbst ein gefühlter Verlust von Meinungsfreiheit hat reale Auswirkungen auf die Politik und auf unsere Gesellschaft“, so die Journalistin Annett Meiritz. (Bild: ZDF / Cornelia Lehmann)

Für die Shitstorm-Aussage erntete die Autorin einen eisigen Blick samt Kopfschütteln von Frauke Brosius-Gersdorf. Die Meinungsfreiheit sei zwar rechtlich gewährleistet, „genauso aber das Persönlichkeitsrecht und die Menschenwürde-Garantie“, so die Juristin.

In einer ansonsten weitgehend harmonischen Runde gab es noch einen weiteren Schlagabtausch. Richard David Precht kritisierte eine zu geringe Vielfalt im Kulturbereich. Das „verminteste Terrain, das wir momentan in der Kultur haben“, sei das Kinderbuch, so der Philosoph. Würde man etwa ein Buch schreiben, in dem keine starke Frau vorkomme, sondern nur starke Jungs, „dann haben Sie ein Problem, dass das verlegt wird“.

Copyright: ZDF / Cornelia Lehmann

Ein zu enger Meiunungskorridor spiele nur den Extremisten in die Karten, findet Richard David Precht. (Bild: ZDF / Cornelia Lehmann)

Darauf Marinić: „Nein, nein, nein!“ - „Doch, doch, doch, ganz sicher!“ Als es im weiteren Verlauf um die „Winnetou“-Bücher von Karl May ging, deren Neuauflage der Ravensburger Verlag nach öffentlicher Kritik wieder zurückgezogen hatte, bemerkte Precht, dass sich wohl kein einziger „Native American“ beschwert hätte. Die Autorin konterte: „Aber Sie entscheiden ja jetzt auch nicht, wer sich verletzt fühlt, sondern die Menschen.“

Welchen Anteil haben die Medien an der Debattenkultur?

Copyright: ZDF / Cornelia Lehmann

Autorin Jagoda Marinić warnt davor, sich zu sehr in die Debatte um Meinungsfreiheit zu vertiefen. (Bild: ZDF / Cornelia Lehmann)

Die Runde ging im Verlauf der Diskussion darauf ein, dass auch die Medien ihren Anteil am Vertrauensverlust in der Gesellschaft hätten. Nicht nur in den sozialen Medien, „auch in den Leitmedien wurden bestimmte Themen tabuisiert“, sagte Frauke Brosius-Gersdorf.

Annett Meiritz, die in der Coronazeit schwanger war und in den USA weilte, erzählte von ihren Erfahrungen. „Mich trieb die Frage um, ob die Covid-Impfung für mein ungeborenes Kind schädlich sein könnte.“ Keine der Qualitätsmedien, die sie sonst las, hätten das Thema behandelt. Einzig in rechten und rechtskonservativen Medien sei sie fündig geworden.

„Wir müssen unheimlich aufpassen, wen wir als Nazi bezeichnen“

Pluralismus der Meinungen sei eminent wichtig, da waren sich die Gäste einig. Das müsse nicht von jedem einzelnen Medium bedient werden, so Brosius-Gersdorf. Eine gewisse Vielfalt müsse in der Landschaft aber abgebildet werden. „Wenn ich den Meinungskorridor verenge, dann wird es immer Leute geben, die davon profitieren“, sagte Richard David Precht im Laufe der Diskussion. Er meinte damit beide Seiten, sowohl links als auch rechts. Die geringere Meinungstoleranz würde nur den Extremisten in die Karten spielen. Grundsätzlich sei es gut, dass die Gesellschaft sensibler geworden ist, es gebe aber Grenzen.

Als Beispiel nannte er die Stadtbild-Debatte um Bundeskanzler Friedrich Merz. Vor allem war ihm ein Dorn im Auge, dass Merz als Rassist bezeichnet worden sei. „Wenn wir mit dem Begriff Rassist so leichtfertig umgehen, dann nehmen wir langfristig dem Begriff Rassist seine Bedeutung.“ Die Juristin Brosius-Gersdorf pflichtete dem Philosophen bei und erwähnte dabei eine ähnlich häufig genutzte Zuschreibung. „Wir müssen unheimlich aufpassen, wen wir als Nazi bezeichnen. Das ist eine Verharmlosung des NS-Unrechts.“

Am Ende zeigte sich die Runde zumindest im Teilen optimistisch, was die weitere Entwicklung betrifft. Er habe zuletzt eine Besserung wahrgenommen, was Meinungsfreiheit und Debattenkultur betrifft, sagte Markus Lanz. Frauke Brosius-Gersdorf ist indessen zumindest bei einigen Themen der Meinung, dass „wir gelernt haben, wie schädlich es war, bestimmte Themen zu tabuisieren“. (tsch)